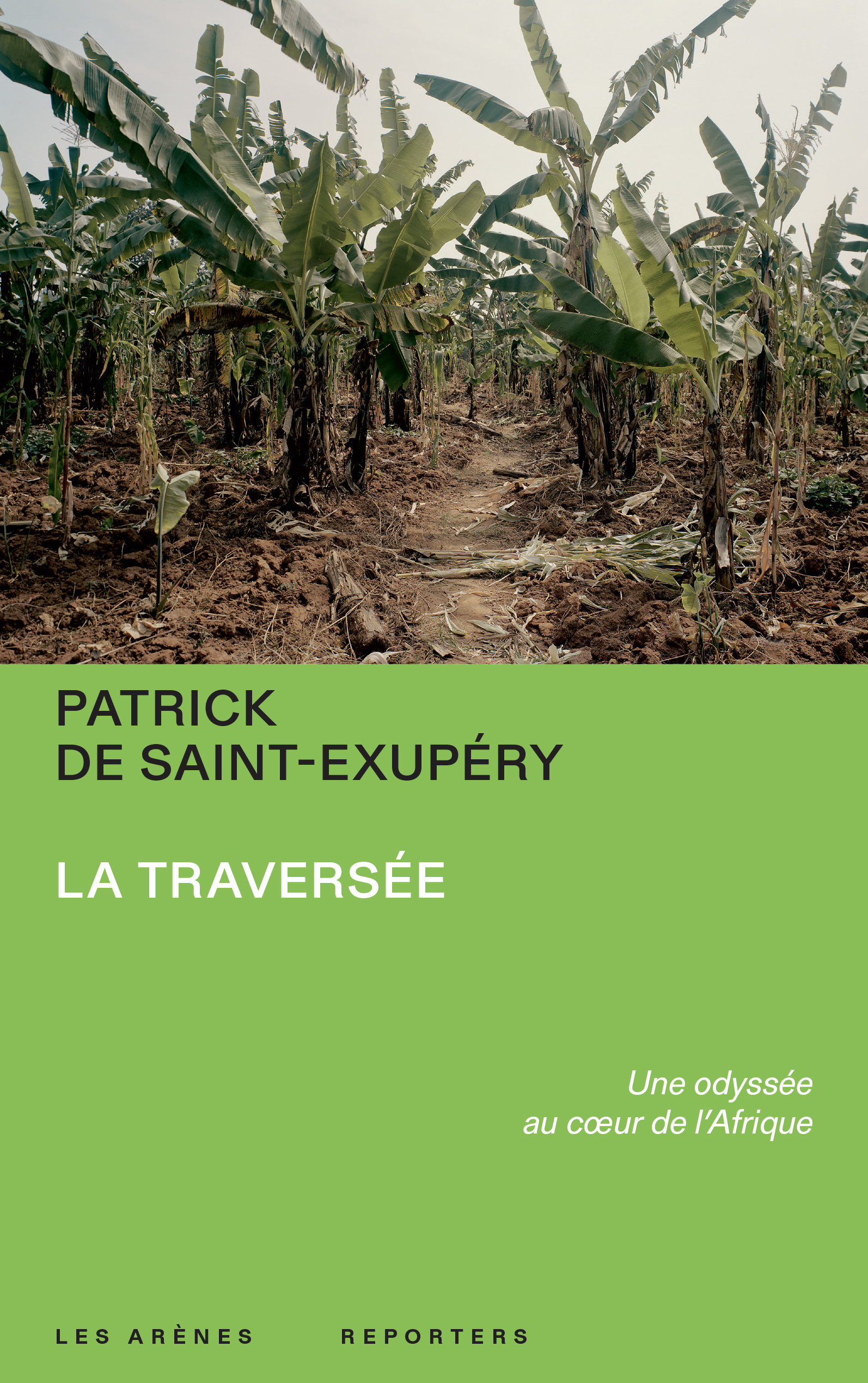

Titre : La traversée

Titre : La traversée

Auteur : Patrick de Saint-Exupéry

Édition : Les Arènes (04/03/2021)

Résumé :

La traversée : un périple à travers l’immense forêt congolaise, de Kigali au Rwanda à Kinshasa en République démocratique du Congo.

Un invraisemblable voyage, en moto, en camion, en barge, malgré les trafiquants, la fièvre Ébola, les groupes armés. Une traversée dans une nature dantesque où les hommes et les femmes vivent coupés du monde.

L’enjeu ? Vérifier les accusations des autorités françaises, répétées inlassablement depuis plus de vingt ans : un génocide se serait déroulé au cœur de la forêt équatoriale congolaise, des centaines de milliers d’hommes et de femmes auraient été massacrés dans l’indifférence.

Au fil des étapes, émouvantes, savoureuses ou romanesques, les témoins parlent. La vérité émerge, et avec elle le rôle de la France au Rwanda puis au Congo.

Un engrenage qui a conduit Paris à s’enfoncer toujours plus avant dans la compromission. Un reportage fascinant. Une odyssée au cœur de l’Afrique.

Critique :

Critique :

Cela aurait pu être un livre sur la difficulté de voyager au Congo, un reportage sur leurs différents moyens de transports, sur les pistes impraticables, le chemin de fer à voie unique et les retards incessants…

Cela aurait pu être aussi un roman sur l’état de la République démocratique du Congo.

En fait, ce livre, c’est tout ça, mais plus encore, puisque c’est aussi une enquête journalistique sur un fait de vérifier les accusations que les autorités françaises, ont répétées inlassablement depuis plus de vingt ans : un génocide se serait déroulé au cœur de la forêt équatoriale congolaise, des centaines de milliers d’hommes et de femmes auraient été massacrés dans l’indifférence.

Mitterrand, à l’époque, a fait du négationnisme, disant que les victimes étaient peut-être coupables et que les coupables étaient les victimes. Bref, du déni à tous les étages, sans compter que les Hutus, instigateurs du génocide, ont eu aussi brouillé les cartes, signifiant qu’ils tuaient pour ne pas être tués.

Le problème au Rwanda remonte à loin, à ce moment précis où les Allemands puis les Belges ont exacerbé la différence entre Tutsi et Hutu, permettant de diviser pour mieux régner. En donnant du pouvoir à la « minorité » tutsi, les colons belges s’assuraient des fidélités.

La France, sans qu’il existe aucun accord de défense entre elle et le Rwanda, va s’engager aux côtés de Kigali en déployant la panoplie de ses moyens : politiques, financiers, militaires, diplomatiques. C’est la France qui a fourni des troupes, des armes, des instructeurs, des conseillers et des spécialistes à son allié. Nous avons le nom des coupables de ce génocide : la France, la Belgique et l’Allemagne ne sont pas innocentes.

Mais quand les ordonnateurs du génocide ont fui au Congo, ce sera sous protection de l’Élysée, qui stoppera net toute velléité d’arrestation des tueurs et organisera leur exfiltration.

La question à laquelle va tenter de répondre l’auteur, c’est : y a-t-il eu un génocide se serait déroulé au cœur de la forêt équatoriale congolaise, des centaines de milliers d’hommes et de femmes auraient été massacrés dans l’indifférence ? Et ce ne sera pas facile de prouver que non, car le voyage sera des plus épiques et difficile.

Dans une note à l’attention de la presse, diffusée quatre mois après le génocide, l’Élysée expliqua sa position : « Il n’y avait donc pas les bons et les méchants, les massacreurs et les libérateurs, cette vision manichéenne au nom de laquelle on a indignement caricaturé l’action de la France1. » Ni victimes ni coupables donc. Ou tous victimes et tous coupables. C’était au choix. Le président François Mitterrand confirma peu après la doctrine officielle au sommet France-Afrique de Biarritz2. Oui, il venait de se produire au Rwanda « un génocide », concéda-t-il. Mais lequel : « Celui des Hutu contre les Tutsi ? Ou celui des Tutsi contre les Hutu ? […] Le génocide s’est-il arrêté après la victoire des Tutsi ? Je m’interroge… »

Quelques années plus tard, des informations contradictoires arrivèrent selon lesquelles un deuxième génocide aurait eu lieu, cette fois-ci contre les réfugiés hutu au Congo, l’immense voisin du petit Rwanda. Pour les promoteurs de l’action de la France au Rwanda, il n’y eut pas de doute possible. C’était la preuve – a posteriori – qu’il n’y avait eu en 1994 ni victimes ni coupables, ou que des victimes et des coupables. C’est selon. C’est ainsi que persiste le déni, vingt-cinq ans après.

Avant le génocide, les extrémistes hutu avaient annoncé leur projet d’extermination des Tutsi en le justifiant au nom d’une menace qui pèserait sur la communauté hutu. Pendant le génocide, alors que le crime s’accomplissait, ces mêmes extrémistes ont renforcé la boucle qu’ils avaient mise en place : nous tuons, disaient-ils, pour ne pas être tués par les Tutsi, dont nous pensons qu’ils veulent nous tuer. Après le génocide, les extrémistes défaits et réfugiés au Congo réfutèrent le crime qu’ils avaient commis : il ne s’est pas produit ce que vous croyez, il y eut bien un génocide mais c’était le nôtre, celui des Hutu, nous sommes les seules victimes, les vraies.

Quinze mois après leur fuite hors du Rwanda, les artisans du génocide furent attaqués dans leurs places fortes congolaises. Voilà la preuve, crièrent-ils en s’enfuyant. Le deuxième génocide, celui que nous vous annoncions depuis le premier jour, est arrivé. Enfin. L’effet Larsen, intense, brouille l’entendement.

Invité d’honneur à un colloque organisé en 2020 au Sénat, Hubert Védrine a – de nouveau et sans hésitation – réitéré sa caution à la fine fleur de ceux qui s’efforcent de transformer les victimes en assassins et les assassins en victimes.

Un roman historique qui se lit lentement, à son aise, afin de tout bien assimiler et qui donne tout de même des sueurs froides devant ce négationnisme des politiciens de nos pays dits civilisés.

Une enquête qui ne fut pas facile pour le journaliste, tant on lui a mis des bâtons dans les roues et que voyager au Congo est une sinécure. Mais le voyage en valait la peine, ne fut-ce que pour y apprendre la vérité.

Une lecture intéressante. Glaçante, aussi.

Challenge Thrillers et Polars de Sharon (du 12 Juillet 2023 au 11 Juillet 2024) [Lecture N°058].

Titre : Culottées – Tome 01

Titre : Culottées – Tome 01 Critique :

Critique :

Titre : La traversée

Titre : La traversée Critique :

Critique :

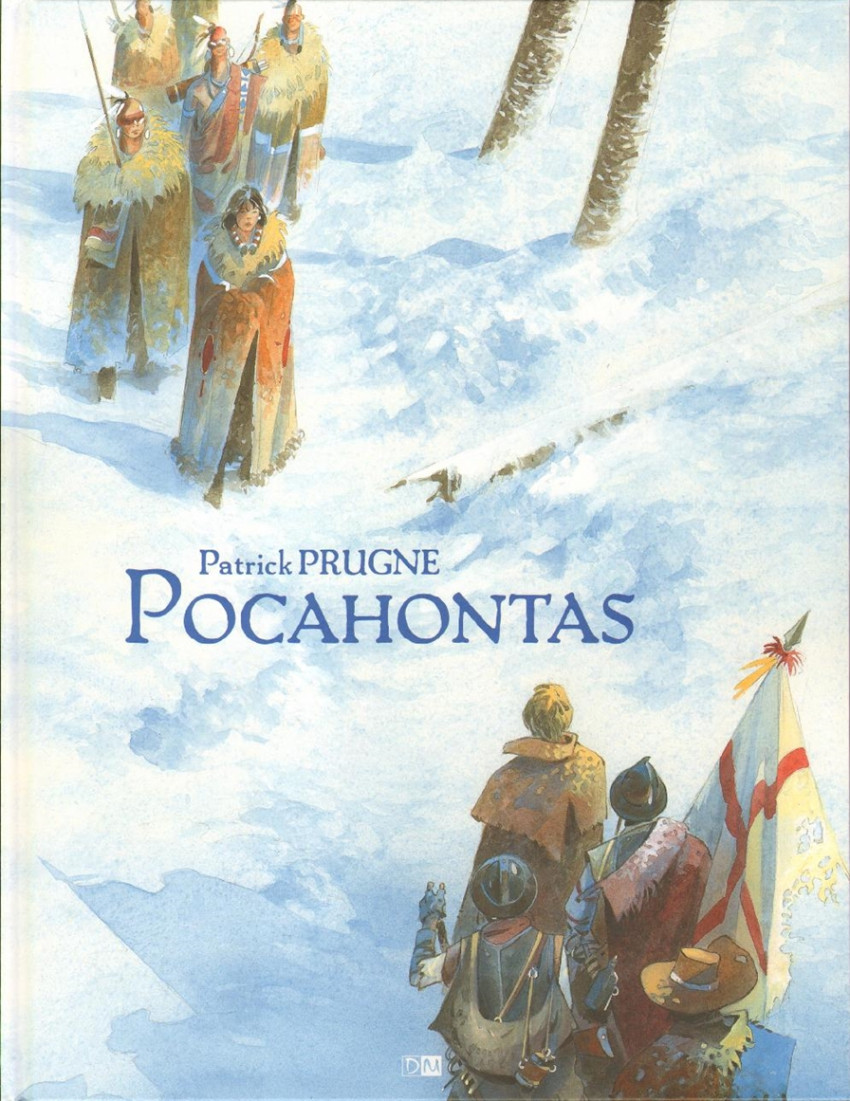

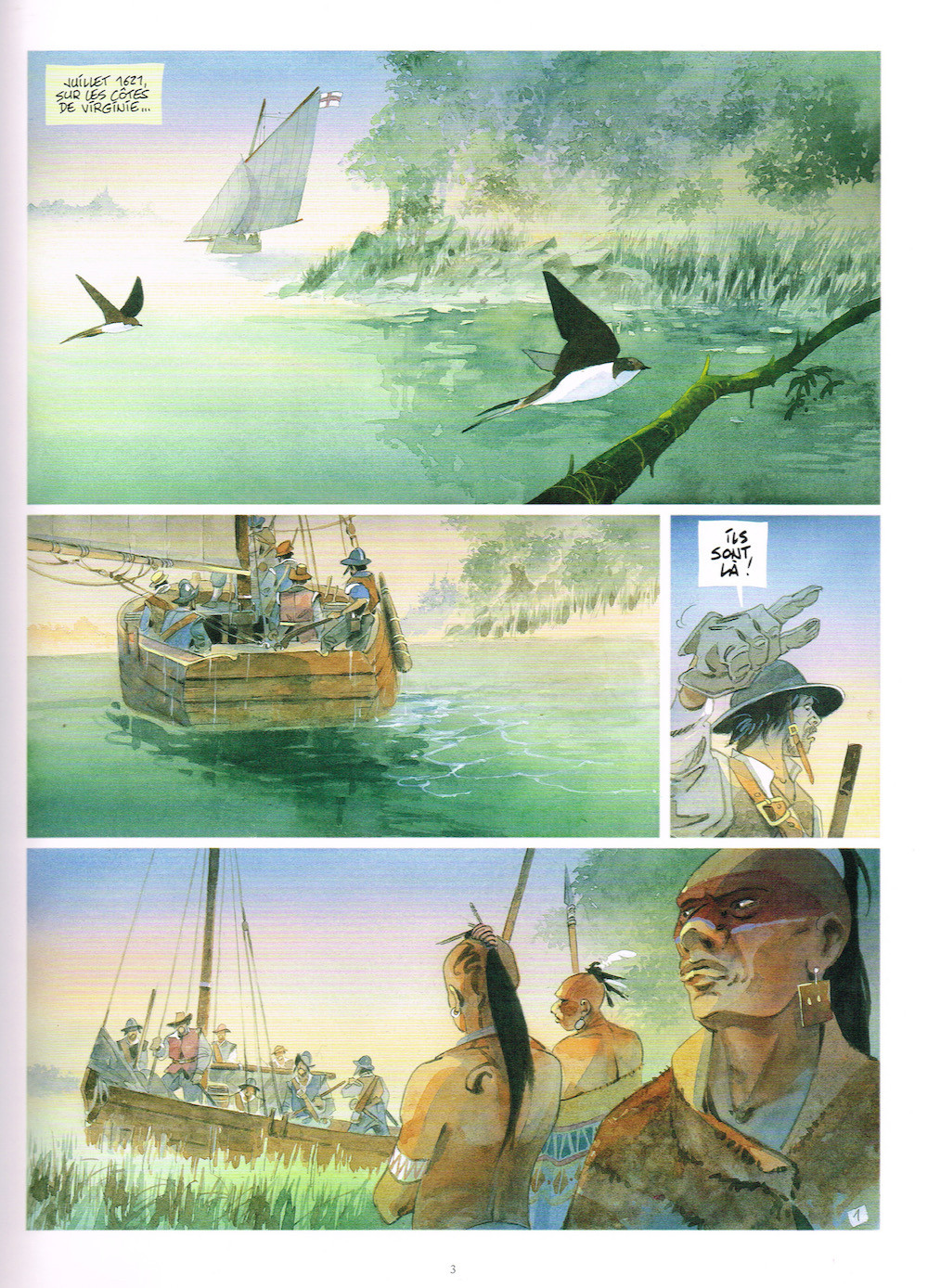

Titre : Pocahontas

Titre : Pocahontas Critique :

Critique :

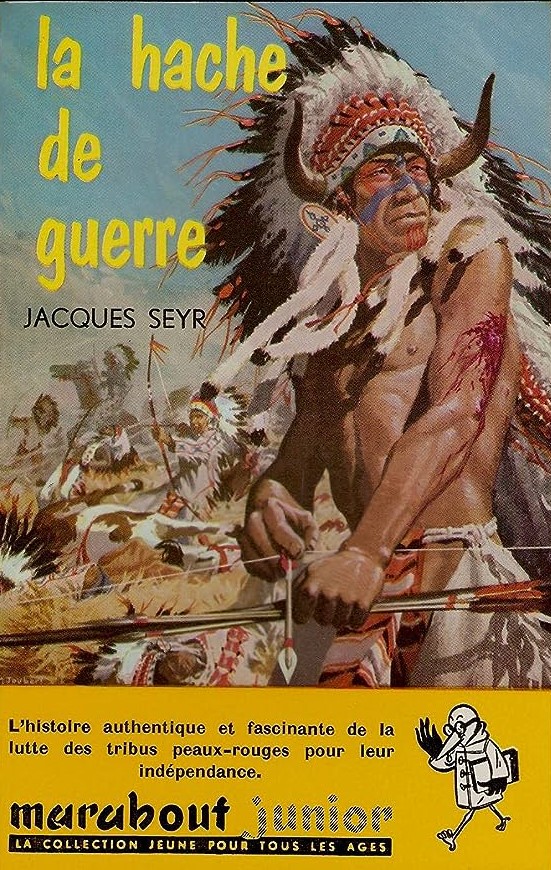

Titre : La hache de guerre

Titre : La hache de guerre Critique :

Critique :

Titre : Les couturières d’Auschwitz

Titre : Les couturières d’Auschwitz Critique :

Critique :

Critique :

Critique : Titre : Les Cinq de Cambridge – Intégrale

Titre : Les Cinq de Cambridge – Intégrale Critique :

Critique :

Critique :

Critique :

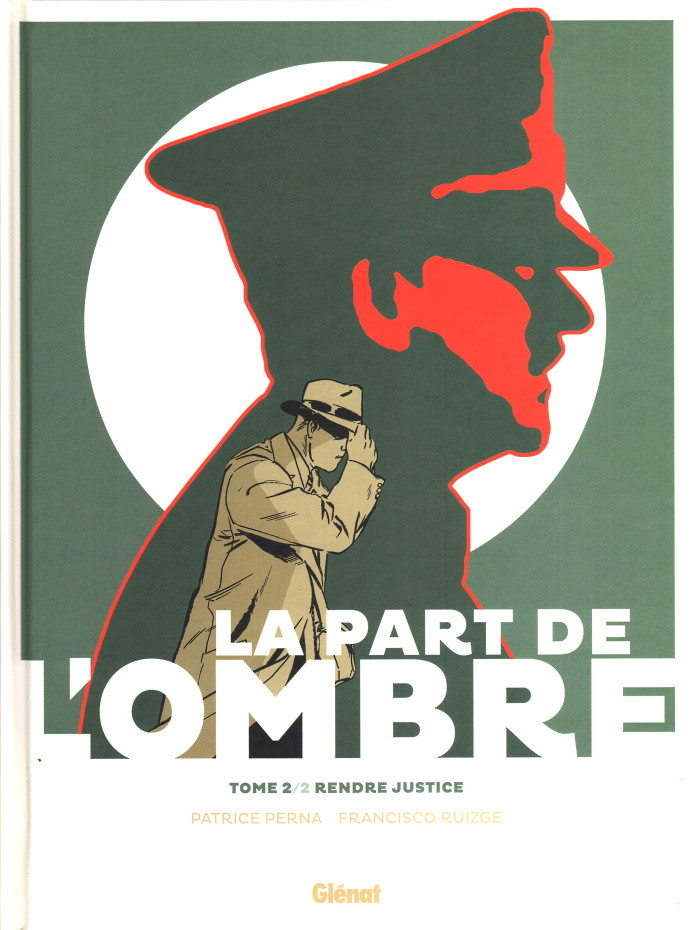

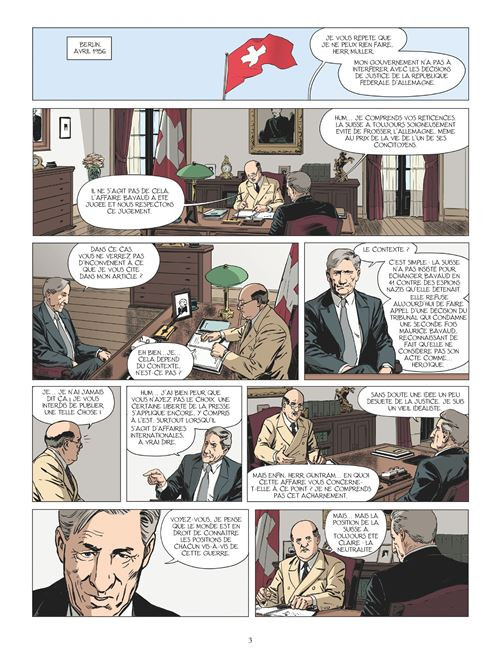

Titres : La part de l’ombre – T02 – Rendre justice

Titres : La part de l’ombre – T02 – Rendre justice Critique :

Critique :