Titre : Un soir d’été

Titre : Un soir d’été

Auteur : Philippe Besson

Édition : Julliard (04/01/2024)

Résumé :

« Nous étions six – cinq garçons et une fille – insouciants, frivoles, joyeux, dans un été de tous les possibles. Pourquoi a-t-il fallu que l’un d’entre nous disparaisse ? »

S’inspirant d’une histoire vécue, Philippe Besson retrace un drame de sa jeunesse, survenu dans l’île de Ré, un soir de juillet, au milieu des années 80.

Critique :

Critique :

♫ Est-ce que tu viens pour les vacances ? ♪ (1)

Mais bien entendu, que Philippe vient pour les vacances sur l’île de Ré, en compagnie de ses parents et ils logent chez leurs amis, dont François, le fils est pote avec Philippe (l’auteur).

Cette année, il y a Nicolas en plus, nouvellement arrivé sur l’île (depuis l’hiver), il y a toujours Christophe, résident et ami de François et on y ajoutera deux vacanciers, pour donner une sympathique bande de 6 jeunes : 5 mecs et 1 fille.

En littérature, j’adore les récits où il y a une bande de copains, où ce sont les vacances, l’insouciance, les folies d’adolescents, les premiers émois… Nostalgie d’un temps passé ? Je ne pense pas, juste un faible pour ces amitiés qui résistent au temps et qui peuvent casser lors des premiers amours.

Ne lisez pas ce récit si vous êtes à la recherche d’action ou de rythme endiablé. Il ne se passe pas grand-chose, si ce n’est de la glandouille d’ado, du lézardage à la plage, de l’amour à la plage (ah-ouh, cha cha cha), Et mes yeux dans tes yeux (ah-ouh, ah-ouh), Baisers et coquillages (ah-ouh, cha cha cha), Entre toi et l’eau bleue (ah-ouh, ah-ouh) (2).

Pourtant, je me suis faite happer par ce récit autobiographique de l’auteur, qui nous parle de l’été de ses 18 ans, en 1985. J’avais oublié le nombre de tubes de cette année-là et pendant que l’auteur en citait quelques uns (ils étaient au bal du 14 juillet), je me suis surprise à fredonner. Ah, ces années 80, au niveau de la zik, c’était le pied (ceci n’est que mon avis).

On pourrait dire que ce roman sent bon la Bibliothèque Verte/Rose, hormis les quelques scènes de sexe (pas détaillées, mais bon, quand on a « sucer, sperme, cul et bite », on se doute que ce n’est pas un cours de l’université de médecine). Le récit est doux, reposant, amusant et de mon côté, je ne l’ai pas trouvé mièvre (ça passe ou ça casse), juste simple.

Néanmoins, l’auteur ajoute aussi quelques problèmes, quelques faits de société, comme la dureté du métier de pêcheur, le harcèlement scolaire, la difficulté d’être homo, le mépris, les blagues lourdes, méchantes, le fossé entre résidents et vacanciers, entre prolo et bourgeois, la solitude de certains…

Dès le départ, on sait qu’il va y avoir un drame et drame il y aura, mais pas ce que j’avais pensé. C’est ce qui éloignera ce récit de la Bibliothèque Rose de mon enfance, parce que le Club des Cinq ne mènera pas l’enquête.

Alors non, rien d’exceptionnel dans ce roman autobiographique, juste des souvenirs de vacances, de la culpabilité (on s’en veut toujours, dans ces cas-là) et de l’amitié, des balbutiements amoureux, des mecs qui se charrient, qui se vannent, certains jouant au tombeur.

L’ambiance des vacances et de 1985 m’a transporté ailleurs, cette lecture m’a fait du bien, m’a apaisée, même si j’ai eu le cœur serré lorsque… Les personnages sont attachants, même si c’était des mecs, j’avais envie de passer plus de temps avec eux, de me vautrer sur la plage et de ne rien foutre, de ne penser à rien.

Une vraie lecture doudou, même si tout n’est pas rose dans ces vacances qui sonneront la fin de l’insouciance. Bienvenue dans le dur monde des adultes…

(1) Est-ce que tu viens pour les vacances ? : David et Jonathan

(2) L’Amour à la plage : Niagara

Titre : La prochaine fois que tu mordras la poussière

Titre : La prochaine fois que tu mordras la poussière Critique :

Critique :

Titre : Petit traité du racisme en Amérique

Titre : Petit traité du racisme en Amérique Critique :

Critique :

Titre : Culottées – Tome 01

Titre : Culottées – Tome 01 Critique :

Critique :

Titre : Son odeur après la pluie

Titre : Son odeur après la pluie Critique :

Critique :

Titre : Les couturières d’Auschwitz

Titre : Les couturières d’Auschwitz Critique :

Critique :

Critique :

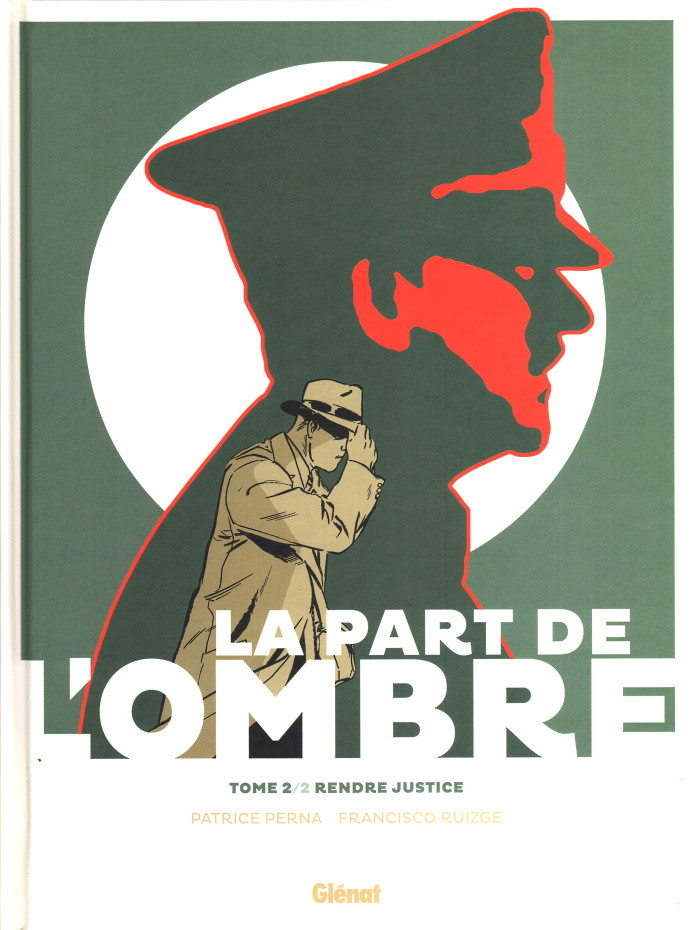

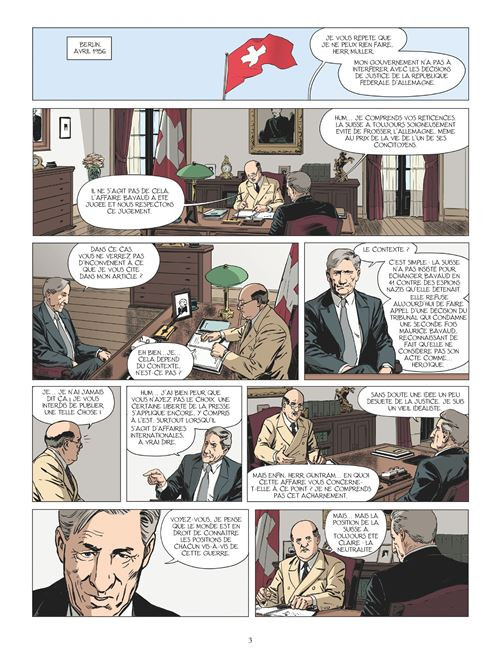

Critique : Titres : La part de l’ombre – T02 – Rendre justice

Titres : La part de l’ombre – T02 – Rendre justice Critique :

Critique :