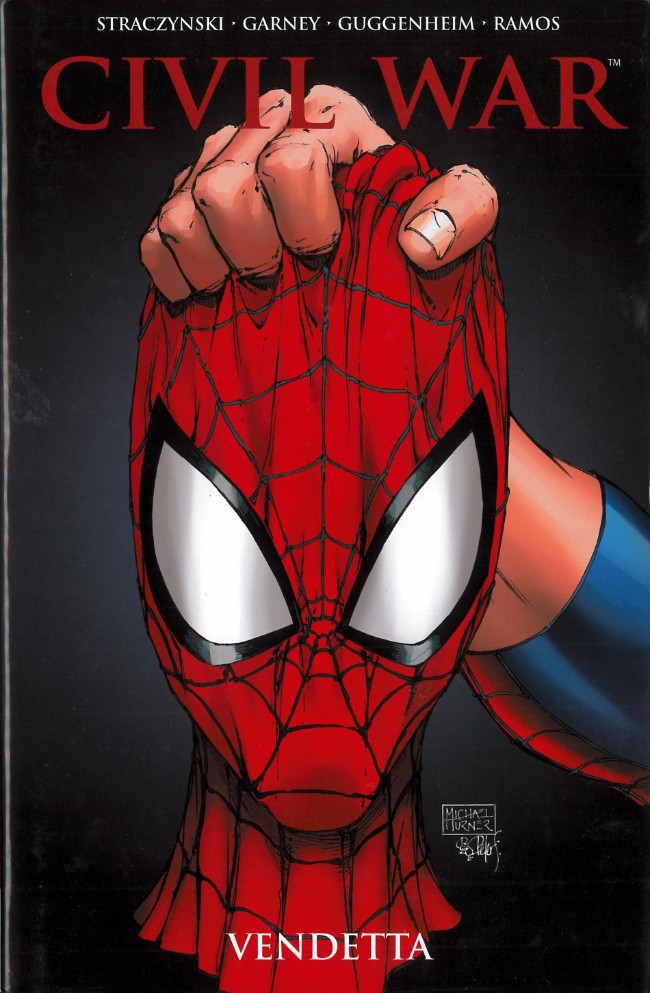

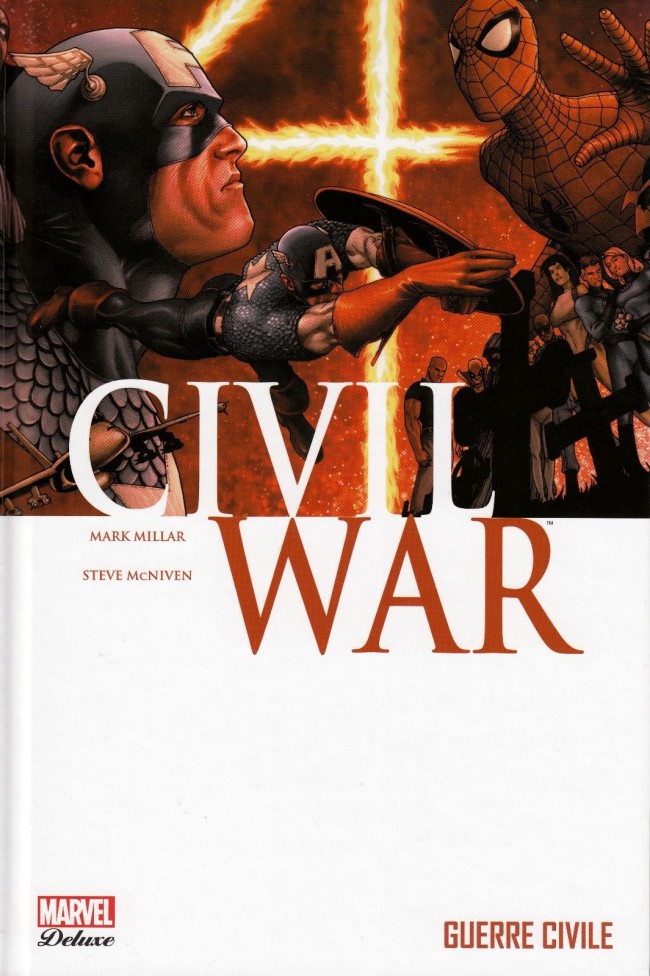

Titre : Civil War – 02 – Vendetta

Titre : Civil War – 02 – Vendetta

Scénaristes : Joe Michael Straczynski et Marc Guggenheim

Dessinateur : Ron Garney et Humberto Ramos

Édition : Panini Marvel Deluxe (2008)

Édition Originale :

Traduction : Nicole Duclos, Sophie Viévard et Laurence Belingard

Résumé :

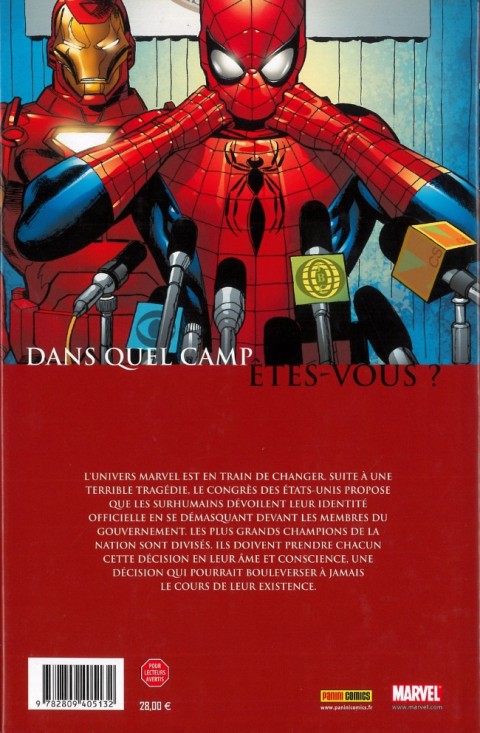

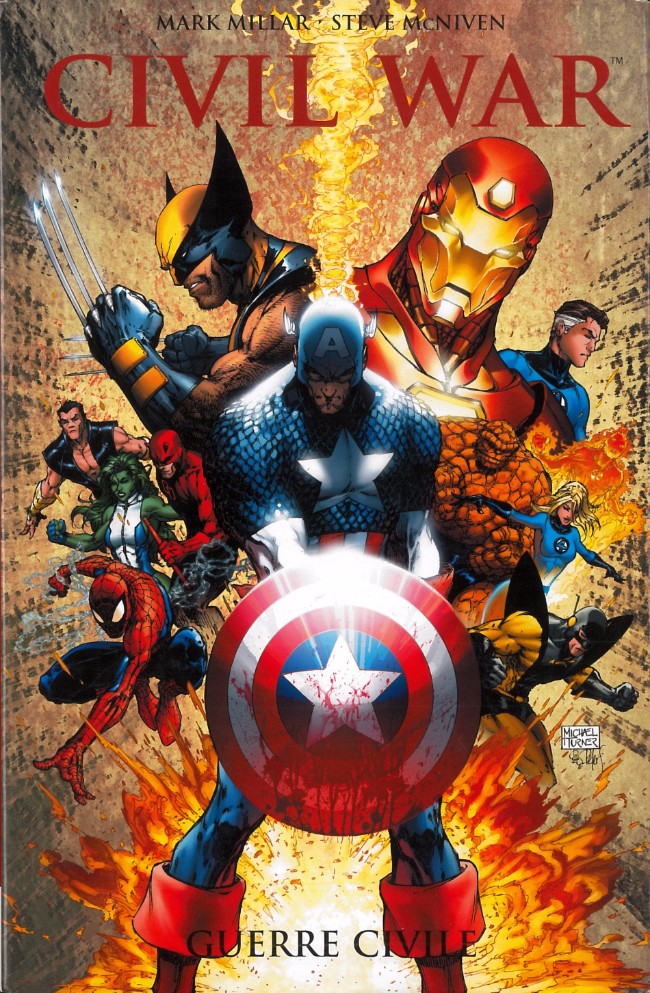

L’univers Marvel est en train de changer suite à une terrible tragédie, le congres des États-Unis propose que les surhumains dévoilent leur identité officielle en se démasquant devant les membres du gouvernement.

Les plus grands champions de la nation sont divisés. ils doivent prendre chacun cette décision en leur âme et conscience, une décision qui pourrait bouleversera jamais le cours de leur existence.

Critique :

Critique :

Ayant pris du retard sur ce méga cross-over de Marvel, je m’y suis remise avec un peu plus de rigueur.

La première histoire, consacrée à Spider-Man et son coming-out : il enlevé sa cagoule et donné son identité devant tout le monde, puisque la loi de recensement est passée et qu’il est obligatoire.

Ce que j’ai aimé, dans cette partie, c’est le parallèle qui est fait entre le recensement et les régimes fascistes, car, tout comme eux, le choix n’est pas possible : tu adhères ou tu seras pourchassé, tes comptes gelés, ta famille emmerdée…

Comme lors d’un conflit, vous devez choisir un camp et espérer que vous avez fait le bon choix. Si Peter Parker Spider-Man est, au départ, sûr d’être du bon côté, après avoir vu la prison dans laquelle on a enfermé les super-héros qui n’étaient pas d’accord (sans procès !), commence à se poser des questions et à penser rejoindre la résistance.

Cet épisode ne manque pas de profondeur et on éveillé des échos en moi, me faisant penser à ces prisons, hors d’un état, où des gens sont emprisonnés, sans qu’il y ait eu de procès et qui peuvent être torturés (l’enfermement est une torture).

Si on comprend que la population ait envie de savoir qui se cache derrière les masques des super-héros, on comprend que ces derniers n’aient pas envie de divulguer leur identité, qu’ils soient des méchants ou des gentils. Je ne sais pas quel camp choisir, mais une chose est sûre, la manière dont se déroule le recensement n’est pas saine, pas éthique. C’est clairement de l’injustice et on sent que certains en profitent, de ces bagarres entre mutants.

Ce sera l’objet de la seconde partie, avec Wolverine, qui va mener son enquête et ce ne sera pas facile, même s’il est le meilleur dans sa partie. Si cette partie est hyper intéressante, j’ai détesté les dessins de Humberto Ramos qui transforment Wolverine en espèce de bourrin qui a un visage de cro-magnon (et une horrible silhouette).

Ce qui a foutu en l’air toute cette partie, alors que le scénario était des plus intéressants et qu’il mettait en scène un des X-Men et non un de l’écurie des Avengers. Et j’aime le personnage de Wolverine (surtout quand il est joué par Hugh Jackman), son animalité, son côté asocial,… Bref, le dessinateur a saqué mon plaisir de retrouver Serval.

Ce qui est bête, car cette seconde partie mettait en scène les sociétés qui se foutent plein de pognon dans leur poche, lors d’un conflit et qu’elles pourraient aussi jeter de l’huile sur le feu pour que les combats continuent et qu’ils puissent encore se faire des montagnes de fric… Et quand Wolverine enquête, c’est violent ! Autrement que lorsque c’est Holmes, Poirot ou Columbo…

Anybref, un excellent deuxième tome au niveau du scénario et des dessins foireux (ce n’est que mon avis) dans la deuxième moitié de l’album, ce qui a tout déséquilibré, surtout que j’avais eu de quoi ravir mes petits yeux dans l’épisode avec Spider-Man et Iron Man…

La perte de cotation est uniquement due à ces dessins qui ont fait saigner mes petits yeux de groupie…

Challenge Thrillers et Polars de Sharon (du 12 Juillet 2023 au 11 Juillet 2024) [Lecture N°149] et le Challenge « American Year » – The Cannibal Lecteur et Chroniques Littéraires (du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2024) # N°37.

Critique :

Critique :

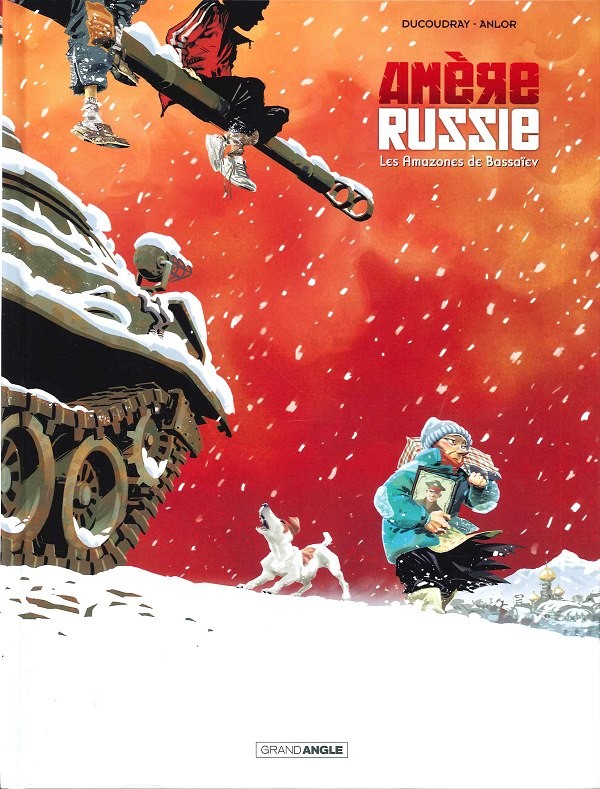

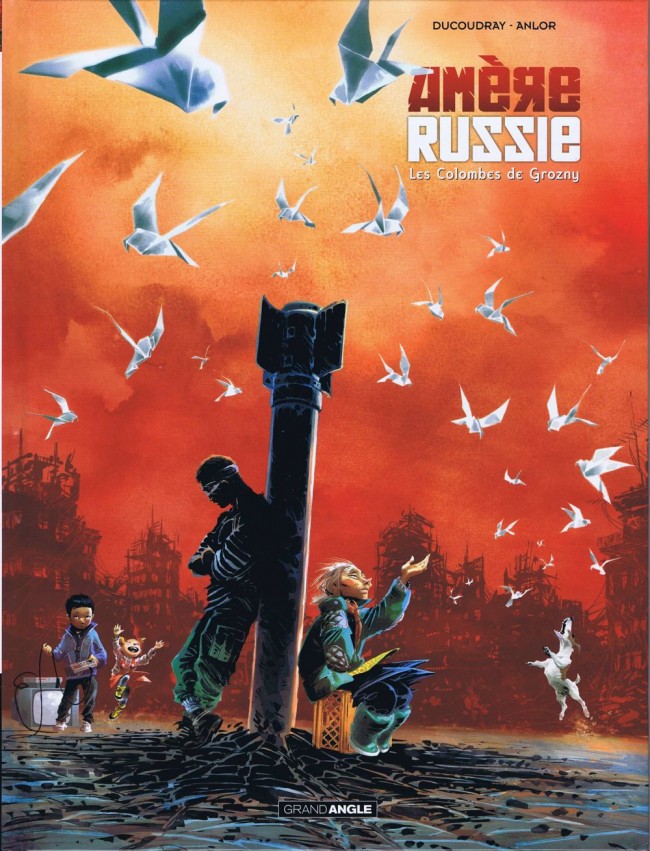

Titre : Amère Russie – T01 – Les Amazones de Bassaïev / T02 – Les colombes de Grozny

Titre : Amère Russie – T01 – Les Amazones de Bassaïev / T02 – Les colombes de Grozny  Critique :

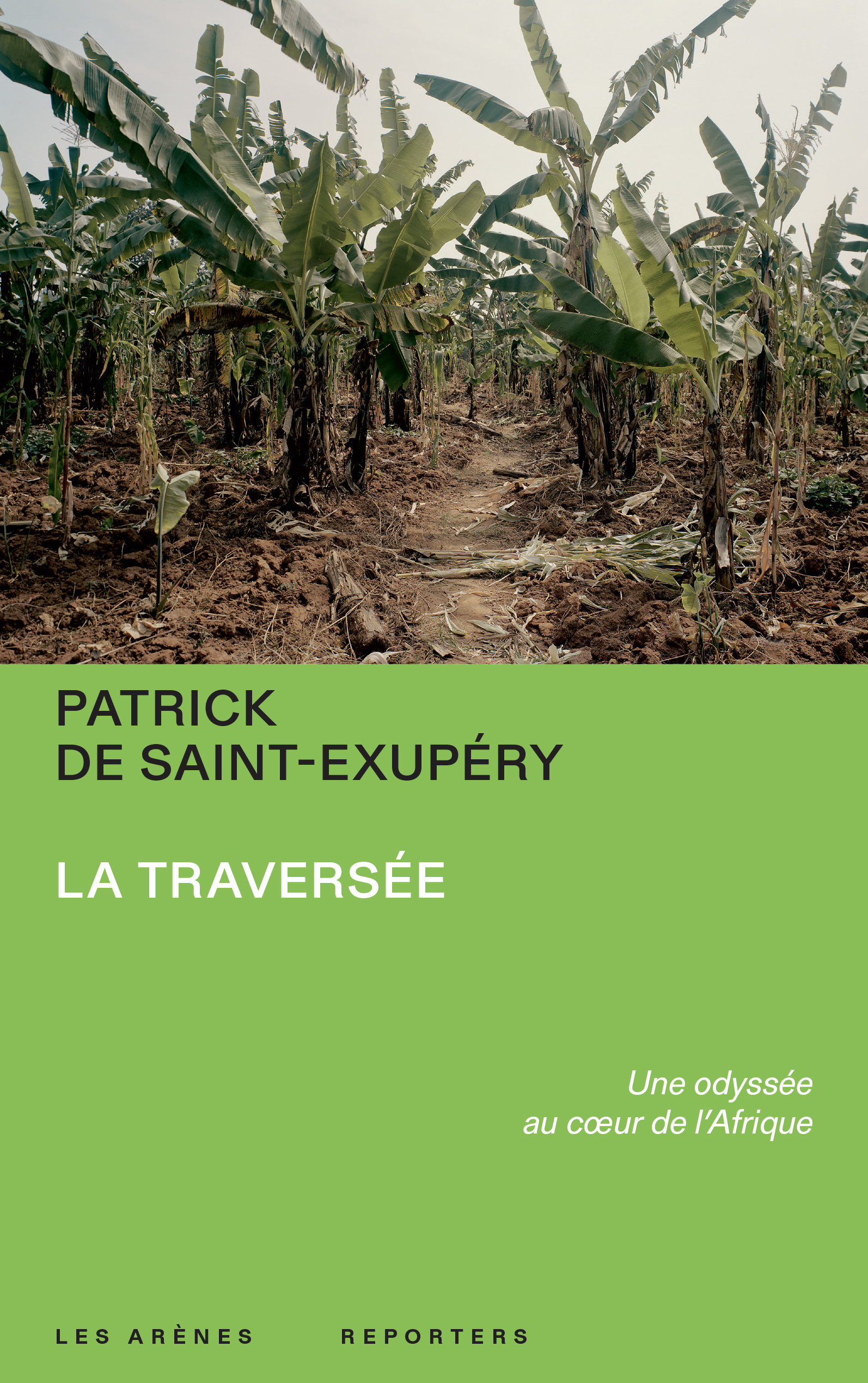

Critique : Titre : La traversée

Titre : La traversée Critique :

Critique : Titre : Veiller sur elle

Titre : Veiller sur elle Critique :

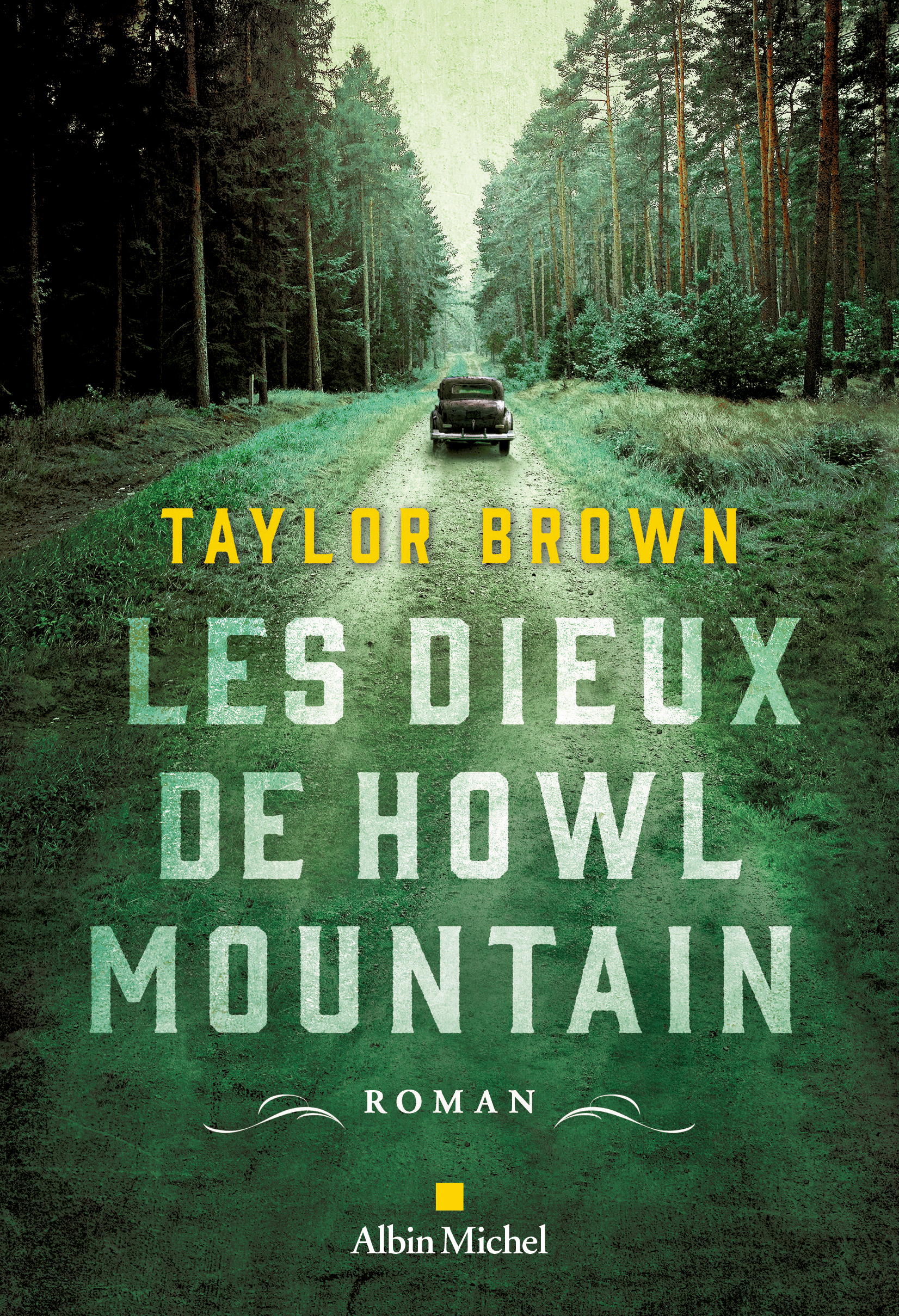

Critique :  Titre : Les Dieux de Howl Mountain

Titre : Les Dieux de Howl Mountain Critique :

Critique :

Critique :

Critique :

Titre : Faire bientôt éclater la terre

Titre : Faire bientôt éclater la terre Critique :

Critique :

Critique :

Critique :

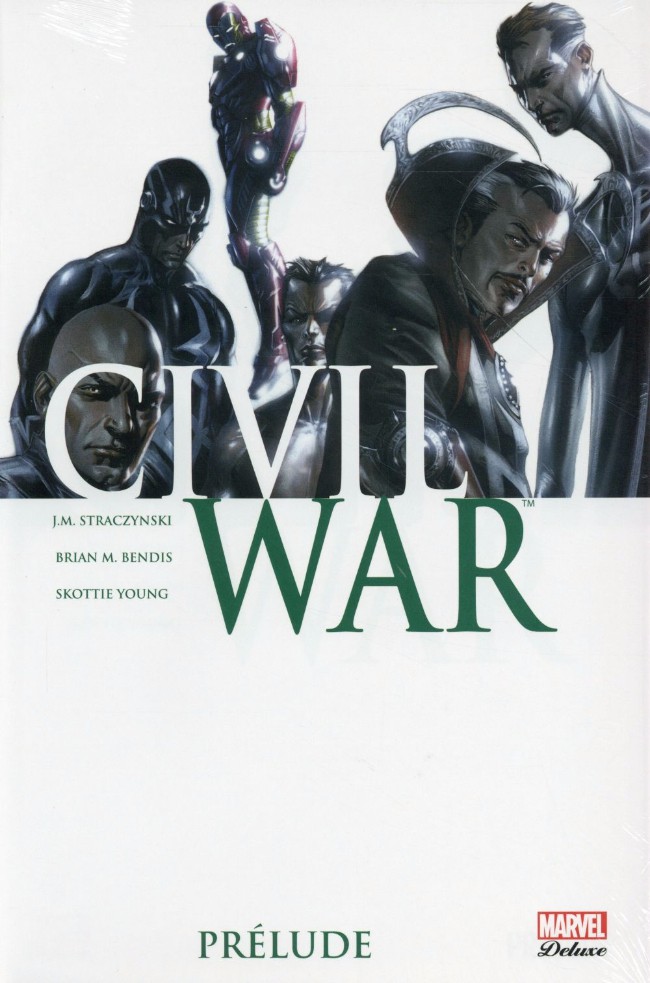

Titre : Civil War (Marvel Deluxe) – Prélude

Titre : Civil War (Marvel Deluxe) – Prélude Critique :

Critique :